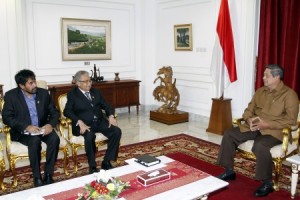

Menarik untuk dibandingkan ketika selama ini pemerintah berulangkali membatalkan banyak Perda dari berbagai daerah. Bahasa dan sikapnya tidak sepersuasif kali ini. Selain memberi apa yang kemudian disebut “klarifikasi”, bahkan Mendagri Gamawan Fauzi mementingkan berkunjung ke Aceh untuk misi yang boleh disebut “membujuk”. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh juga diterima oleh Presiden SBY di istana

Pada dasarnya Jakarta menolak Qanun (Perda) Nomor 3 Tahun 2013, khususnya tentang simbol ekpresif daerah berupa bendera dan lambang daerah serta tata cara pengibarannya yang dianggap potensil memicu pikiran-pikiran separatis. Jakarta menuduh Qanun itu mengidentifikasi Aceh dengan sejarah lama yang tidak membuat Indonesia nyaman, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mau tidak mau semua pihak terpaksa merujuk kepada substansi MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Irama tafsir pasti akan bermain di sana, dan kini hal itu sedang diresapkan ulang oleh kedua belah pihak (Aceh dan Jakarta). Jakarta sendiri memberi waktu sekitar 2 pekan kepada Aceh untuk (kurang lebih) bersedia “menyelaraskan” keacehan (yang terkandung dalam Qanun) dengan keindonesiaan.

Memang, simbol ekspresif yang melambangkan hal-hal bersifat padat nilai berdasarkan sejarah, budaya dan rekatan-rekatan lainnya selalu menjadi sebuah urusan penting bagi sebuah komunitas, kecil maupun besar. Itu menjadi bahan dasar untuk bangunan identitas. Dia bisa menjadi sumber inspirasi penting yang mengajarkan patriotisme dan kecintaan. Ketika dibayangkan harus bertentangan dengan simbol ekspresif ikatan persekutuan yang lebih besar (Negara dan bangsa), arenanya bisa berkembang mulai dari ranah interpretasi semantik dan formal hingga interpretasi politik yang selanjutnya bisa berurusan pada kewenangan kekuasaan negara. Jika kewenangan kekuasaan Negara yang harus mengemuka, bayang-bayang pahit rangkaian pemberlakuan kedaruratan seperti DOM sungguh tak menggembirakan untuk dikenang.

Separatisme? Dalam sebuah abstrak makalah (dari 135 yang sudah didaftarkan kepada panitia) yang akan dibincangkan pada “4th International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)” yang akan berlangsung di Kampus UNIMAL, Lhokseumawe, 8-10 Juni 2013 yang akan datang, separatisme itu memang masih dianggap sebuah masalah serius. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, dosen Fakultas Syari’ah IAIN Arraniri Banda Aceh, penulis abstrak itu, lebih lanjut menuturkan bahwa paska penandatangan MoU Helsinki 15 Agustus 2005, perpecahan GAM ke dalam beberapa kelompok bahkan partai politik tidak dapat dihindari. Ada keraguan yang kuat tentang derajat keinginan beberapa eksponen untuk “tetap ingin” memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemungkinan besar munculnya kelompok neo-GAM yang menjuruskan pandangan bahwa perdamaian versi Mou Helsinki bukanlah target akhir, juga tidak dapat dihindari. Bahkan mungkin sekali akan ada yang berpendapat bahwa dokumen Helsinki bukanlah hasil akhir yang dicita-citakan sejak gerakan ini didirikan pada 1976. Menurut Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, ternyata isu separatisme malah telah dijadikan sebagai bahan komoditi baru di Asia Tenggara, dan ia sekaligus berharap orang Aceh harus mampu “menyeimbangkan” kepentingan internasional dan nasional di dalam melakukan manajemen konflik di Aceh.

Dalam sejarah perjuangan kelompok-kelompok ideologis tertentu (bahkan yang berkategori membebaskan diri dari penjajahan Negara lain seperti Indonesia dari penjajahan Belanda) lazim terdapat ancaman yang merongrong persatuan dan kesatuan di antara komponen strategisnya, termasuk militer. Indonesia malah mencatat berbagai bentuk ancaman perpecahan bahkan yang berwujud pemberontakan berdarah. Aceh pasca MoU Helsinki sedikit banyaknya telah melukiskan fragmentasi dimaksud.

Sisi Lain Realitas Keacehan Kini. Saat sidang pengesahan Qanun Nomor 13 Tahun 2013, sebuah kelompok yang menamakan diri Gayo Merdeka (bayangkan hebatnya nama itu) dikabarkan telah melakukan demonstrasi untuk penolakan sembari memberi argumen bahwa lambang dan bendera yang sedang dibahas mengandung bibit separatisme dan dinyatakan tidak mewakili seluruh daerah Aceh. Tidak hanya itu, bahkan keberadaan lembaga Wali Nangro mereka tolak, sembari meminta agar Presiden SBY memerhatikan tuntutan rakyat Gayo untuk menyelamatkan nilai nasionalisme di Aceh.

Sebelumnya lagi, dari Jakarta tersiar berita bahwa sebanyak 450 kepala desa dari kawasan Aceh pedalaman (Aceh Louser Antara dan Aceh Barat Selatan) telah mendatangi wakil rakyat di Senayan, Jakarta. Mereka menuntut realisasi pemekaran wilayah demi kesejahteraan. Menurut para kepala desa ini kehendak untuk pemekaran ini telah lama dan dilakukan demi kemajuan dan pemerataan mereka sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan pemekaran muncul sekitar tahun 1998 atas prakarsa tokoh masyarakat Aceh Tenggara di Jakarta, di antaranya almarhum Abdul Halim Pinim SH. Juga tokoh-tokoh lain seperti T. Matseh Pangma, Tgk. Ak Yakobi, H.A.R Hadjat, Syukri Hadjat, Drs, Hasan Sulaiman, M. Rizal, SH, dan lain-lain.

Dalam makalahnya berjudul “Dividing Aceh? Minorities, Partition Movements and State-Reform in Aceh Provinsce” (2010) Stefan Ahrentraut dari University of Postdam meyakini bahwa dominasi faktor keterbelakangan dan marginalisasi politik dan budaya dari etnis minoritas oleh politik provinsi Aceh menjadi alasan kuat pemekaran. Baginya, pemekaran merupakan solusi masuk akal terhadap keluhan. Reformasi, katanya lagi, haruslah menggunakan tingkat sub-provinsi (daerah penuntut pemekaran) dan pemerintah berlangsung dalam kerangka otonomi khusus Aceh.

Selain itu, belakangan ini secara arkeologis banyak dibincangkan tentang perbedaan geneologis penduduk daerah-daerah yang meminta pemekaran yang sedikit-banyaknya menambah energi tuntutan pemekaran itu. Artinya, problematika Aceh saat ini masih memiliki vulnaribilitas (keterpengaruhan) yang kuat atas determinan-determinan internasional.

Tetapi patut dicatat bahwa reaksi terhadap pemekaran yang semakin gencar pada umumnya memposisikan tuduhan terhadap Jakarta. Bahkan ada yang menyebut bahwa jika soal ketidak-adilan yang menjadi pokok persoalan, bukankah Jakarta yang sebetulnya 100 % bertanggungjawab? Aceh pasca Mou Helsinki masihlah cerita ketidak-adilan akibat Jakarta. Begitu kira-kira logikanya.

Bujukan Jakarta. Menarik untuk dibandingkan ketika selama ini pemerintah berulangkali membatalkan banyak Perda dari berbagai daerah. Bahasa dan sikapnya tidak sepersuasif kali ini. Selain memberi apa yang kemudian disebut “klarifikasi”, bahkan Mendagri Gamawan Fauzi mementingkan berkunjung ke Aceh untuk misi yang boleh disebut “membujuk”. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh juga diterima oleh Presiden SBY di istana. Aceh memang khusus, ya istimewa.

Sebagaimana luas diketahui, pasca pengesahan Qanun Nomor 3 Tahun 2013, pada tanggal 1 April 2013, sebuah aksi Konvoi besar untuk mendukung Qanun berlangsung di Aceh. Hal itu cukup menggetarkan juga di Jakarta. Seputar simbol ekspresif daerah berupa Bendera yang termaktub dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 ini, dan sikap masyarakat daerah (Aceh) terhadapnya, sebuah media online lokal Aceh menurunkan cukup banyak berita khususnya yang melaporkan tentang aksi konvoi bendera 1 April. Beberapa judul berita berbunyi: “Konvoi Bendera Macetkan Aceh”. “Merah Putih diikat di Pagar DPRA”. “1200 TNI/POLRI Amankan Massa”. “Kaum Ibu dan Anak-anak Juga Ikut Konvoi”. “Mobil Plat Merah Ikut Dibawa Konvoi”. “Mendagri : Kita Mendengar Masukan”. “Koordinator Aksi: Pemerintah Jangan Ragu”.

Pesan inti dari aksi konvoi besar-besaran itu dikabarkan tercermin dari sebuah petisi berisi 4 butir. Pertama, tetap mempertahankan Bendera Bintang Bulan dan Lambang Aceh Buraq Singa sebagai Bendera dan Lambang Aceh. Kedua, mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk tetap comitted mempertahankan dan tidak mengubah bentuk, warna dan lambang Aceh yang telah disahkan serta telah dimasukkan ke dalam Lembaran Daerah Aceh. Ketiga, mendesak Kemendagri dan Presiden tidak membatalkan dan tidak membenturkan kekhususan Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki, khususnya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan PP Nomor 77 tahun 2007 dengan UU lainnya. Keempat, apabila petisi ini diabaikan Pemerintah Indonesia, maka kami atas nama rakyat Aceh mendesak CMI serta Uni Eropa bertanggungjawab terhadap perdamaian Aceh.

Bagaimana Jakarta meresapkan semua pesan-pesan itu?

Shohibul Anshor Siregar. Naskah ini pertamakali diterbitkan oleh Harian Waspada, Selasa 9 April 2013, hlm B6

Perjanjian Helsinki, Aceh Merdeka secara De Facto

http://nasional.kompas.com/read/2013/04/06/18341429/Perjanjian.Helsinki.Aceh.Merdeka.secara.De.Facto

KOMENTAR

Quote:

Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut :

1.1.5 Aceh has the right to use regional symbols including a flag, a crest and a hymn.

hak menetapkan bunga tanpa mengacu pada BI ada:

1.3.1 Aceh has the right to raise funds with external loans. Aceh has the right to set interest

rates beyond that set by the Central Bank of the Republic of Indonesia.

pertanyaannya…

apakah yg dulu pada setujuin itu perjanjian paham isinya?

Shohibul Anshor Siregar: kedua belah pihak akan “bermain” dalam tafsir. bagi Jakarta mungkin akan difahamkan tak mengapa, toh semua daerah di Indonesia memiliki regional symbols, asalkan tak bertentangan dengan national symbols. tafsir itu makin “liar” ketika dipandang (oleh Jakarta) tak selaras dengan national symbols, sedangkan Aceh menganggap sebaliknya. jadi, saya kira bukan tidak faham. malah sebaliknya sangat faham

LikeLike